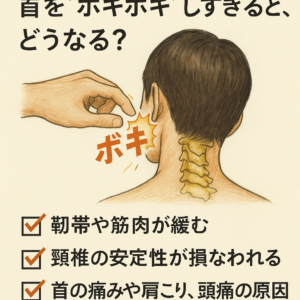

【首を“ボキボキ”しすぎると、どうなる?】

【首を“ボキボキ”しすぎると、どうなる?】

「過去に何度も首をボキボキ鳴らされてきました」

そうおっしゃる患者さんの中には、首の不安定さや違和感を抱えて来院される方が少なくありません。

実際に検査してみると、

首の関節が“グラグラ”している、つまり本来の可動範囲を超えて動いてしまっているケースが見受けられます。

ボキボキ鳴るのは矯正ではなく、ただの“音”

首を捻って鳴らすと、何となくスッキリする感覚があるかもしれません。

しかし、その音の正体は**関節内の気泡が弾ける音(キャビテーション)**であり、

「治った」わけでも「整った」わけでもありません。

むしろ、これを繰り返すことで――

✔ 靭帯や筋肉が緩んでしまい

✔ 頚椎の安定性が損なわれ

✔ 結果として首の痛みや肩こり、頭痛の原因になることがあります。

上部頸椎と下部頸椎の違いを知っておいてほしい

頸椎は全部で7つあります。

その中でも、**第一頸椎(環椎)と第二頸椎(軸椎)**は特に可動性が高く、

ここに適切な可動性を与えることは、体全体のバランス改善にもつながります。

一方で、第三~第七頸椎は、むしろ“支える役割”が大きい部分です。

つまり、上部頸椎がしっかり動けるようにするための“土台”のような存在。

ここをむやみに動かすことは、逆に不安定さや問題の引き金になりかねません。

松本接骨院・はり灸院の方針

当院では、首をボキボキ鳴らしたり、無理な力を加えるような施術は一切行っておりません。

✔ 上部頸椎の構造と神経の働きに基づいた

✔ 優しいアプローチと

✔ 神経系の反射を利用した検査と観察

により、安全かつ再現性のある施術を心がけています。

「頚椎は動かすべきところを、適切に動かす」

このシンプルで当たり前の原則を、大切に守っていきたいと思います。